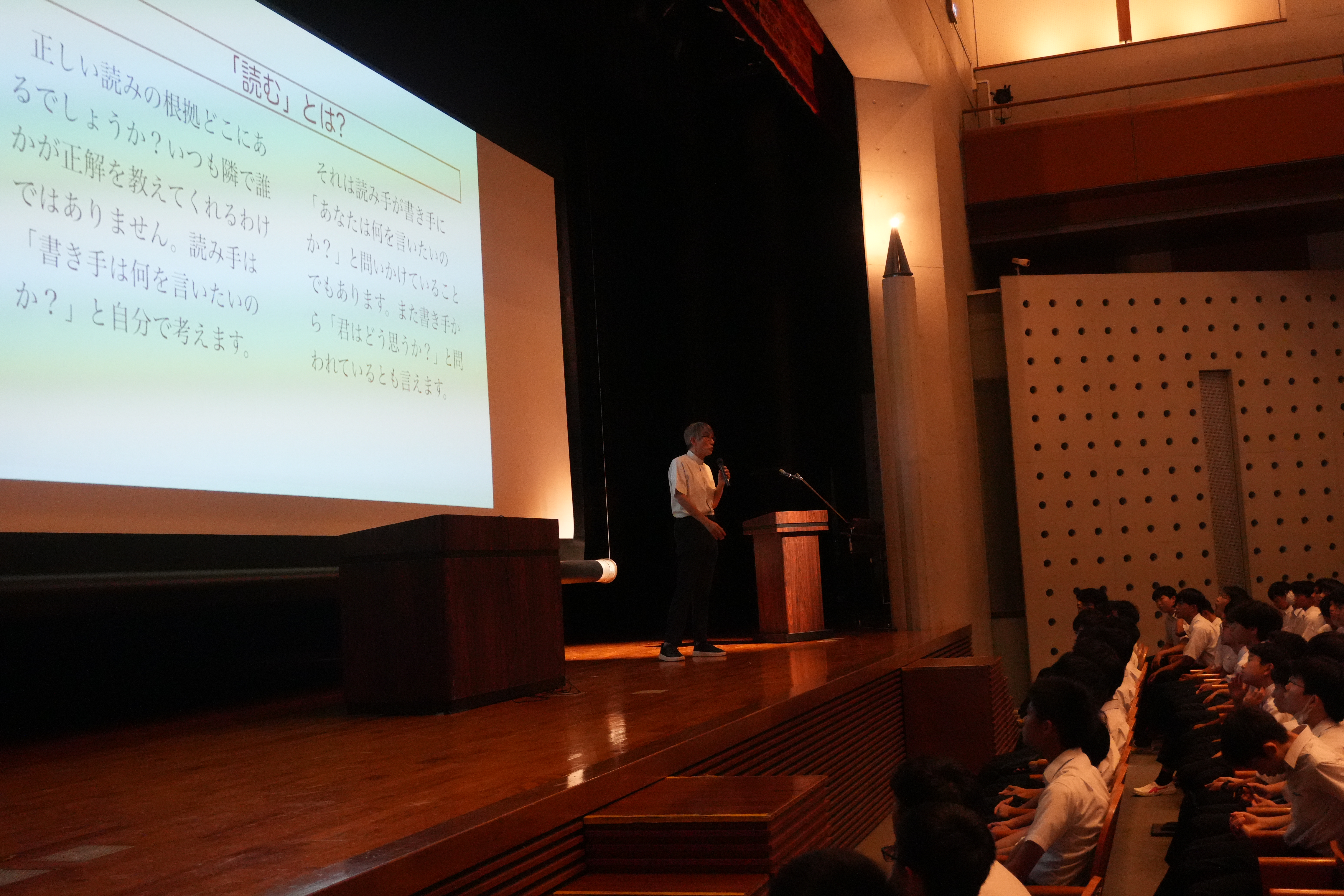

朝の話|鳥越校長

2025年09月01日

(始業式の話) 「対話」・「問い」としての「読み」

「読む」とは何でしょうか? 本を読む時、皆さんの読みは正確でしょうか? 普通本を読む時、解答解説はありませんし、作者に直接聞くともできません。頼る人は自分のみ。「作者は何を言いたいのか?」と自問自答することは、実は書き手に「あなたは何を言いたいのか?」と問いかけていることであります。それはまた書き手から「君はどう思うか?」とチャレンジされていることでもあります。ですから「読む」とは、書き手の読み手の間の対話、お互いに「問う」ことです。もちろん読者と作者の直接の対話は普通できません。読者にとって目の前にあるのはテクストですから、テクスト読み手が対話するとも言えます。テクストと格闘する、テクストの向こうにある作者の意図や気持ちを考える、それを読み手が「問うこと」。

視点を少し変えてみましょう。読み手の皆さんが耳を傾けるならテクスト自身が語り始めるとも言えます。その語りに耳を傾けて、様々な声を聞き取る努力をしてみてください。具体的に二つのテクストで考えてみましょう。

一つ目は源氏物語。源氏物語の中では語り手が語る部分、登場人物が心の思いを表現する部分や言葉を発する部分などがありますが、古い写本は句読点もカギカッコもないので、「ここは語り手/筆記者自身の言葉か登場人物の声か?」は読む人にとって解釈にぶれがあるですよね。つまり読者ごとに「違う声」を聞くことになります。どこの部分に誰の声が響いているか? 今日は光源氏の姪に当たる姫君の物語を例にとって感じ取ってみましょう。まずは現代語訳でざっと流れを追ってみましょう。普通「浮舟」と呼ばれている姫様が出家しようとしている「手習」の巻の中にある1シーンです。

女君(浮舟)はご自分の部屋にお帰りになって、髪をほんのわずか解き下ろし、<母君にもう一度このままの姿を母君にお見せしたいけれど、それもできなくなったことが、出家するとは自分で望んだこととはいえ、とても悲しくてならない。ひどく患ったせいか、髪も少し抜け細ってしまった感じであるけれど、実にふさふさとしていて六尺ぐらいもあるその髪の裾などがまことに美しいのであった。

本文はこうです。

例の方におはして (髪を)ただすこし とき下ろして 親に今一たび かうながらの さまを見えずなりなむこそ 人やりならず いと 悲しけれ いたう わづらひしけにや 髪もすこし落ち細りにたる心地すれど いと多くて 六尺ばかりなる末なぞ うつくしかりける

「親に一たび . . . 以降は浮舟自身が心の中で呟いている様に聞こえますね。別の表現で言えば、一人称の語りです。ただ「浮舟は思った」とは書いてないので、どこまでが一人称の語り、浮舟自身の呟きか分かりません。終わりも判然とせず次第に地の文、三人称的な語りへと変わっています。「まことに美しいのであった」あたりはもう完全に地の文。いつの間にか声が浮舟から語りの人の声に変わっています。

浮舟の内面にはさまざまな心の揺らぎがどのように本文で語られているでしょうか? 本文のどこまでが浮舟の声、浮舟の心のつぶやきがどこで終わっているかは読む人によって変わってくるようです。つまり読む人によって聞こえてくる声が違っていると言えます。(東原伸明 「自由間接言説の本質 「移り詞」から「自由間接言説」へ」 『國文學』Vol.45. 4 2000.12 参照)

一つの解釈のあり方として翻訳があります。実際源氏物語は諸言語に翻訳され、世界中でそれぞれの言語で読まれています。ここではサイデンステッカーさんの翻訳を見てみましょう。

She was sad that her mother would not see her again in lay dress. She had feared that her hair might be thinner because of her illness. Remarkably thick, it was a good six feet long, soft and smooth and beautifully even at the edge. (E. G. Seidensticker, The Tale of Genji, N.Y. 2001)

サイデンステッカーの英文では全体が語り、地の文なので、浮舟の声は接続詞 that に導かれる従属節の中で終始三人称的に語られています。なので彼女の心内話の最初と最後が分かります。でも古文は、句読点などがなくてただダラダラ続いていて、誰の声を聞くか? どう解釈するか? それを読者は問われ、自らが答えを出さなければなりません。翻訳英文はサイデンステッカーさんなりの解釈なんですね。他方原文が持つ語りの流動性は言語の違いにより反映されていません。源氏物語の読み方も実は皆さんにとってただ与えられたもの、一つの正解あるものではないということを分かってほしくて紹介しました。

もう一つのテクストの読みの例としてみなさんのすぐ近くにあるテクストを挙げてみましょう。それは校則です。校則について考えてみましょう。みなさん校則読んでます? まあ読んでいることとして。校則を「読む」とはどういうことでしょうか? これまでの私の話を聞いて結論は? 校則と対話し、校則を問うことで。その問いとは具体的に、

元々校則が持ってる意図とは何か?

どのような場面を想定して作られたものか?

時代的に合わなくなっている部分はないか?

何か改善できる部分はないか?

などでしょうか。

みなさんはそれぞれの条項についてどう感じますか?校 則は「問い」です。校則が突きつける「問い」に、皆さんなりに答えてほしいと思います。みなさんのサレジアンとしての真摯な答えを待っています。